※本記事は『日経ビジネス 教育特集号 AUTUMN.2025〈東京ストーリー〉(日経BP社)』に掲載されたものです。

「利他共生」の理念のもと、仏教の教えをベースにした人間教育を行っている淑徳中学校・高等学校。

1年間の海外留学を組み込んでも3年で高校を卒業できる留学コースを30年以上前から導入するなど、国際教育にも力を入れている。海外で学んだ経験が生徒をアクティブにすることを実証してきたが、その効果を留学コース以外にも導入すべく、今年度から高校の探究プログラムを大幅に見直し、行動力あふれる生徒の育成に乗り出した。

増渕 陽祐 先生

1990年に誕生した淑徳の留学コースは、生徒の成長に大きく貢献してきた。高1の夏から高2の夏まで1年間親元を離れ、日本語が通じない環境に自分から飛び込んでいく生徒たちは、文字通り「一歩踏み出す勇気」が身についている。しかも、日本とはまったく異なる生活環境に身をおくことで、国際的な社会問題に対して日本では得難い当事者意識を持つようになる。

「海外では、ホストファミリーや現地の友だちのなかにLGBTQやビーガンがいることも少なくなく、世界のムーブメントを身近に感じる機会も多いはずです。それらを自分事として捉えた上で帰国しますから、自分の中に様々な問題意識が生まれているはずです」と、留学コースの担任を務める増渕陽祐先生は語る。

そうした留学帰りの生徒たちを待っているのが、GLP(Global Leadership Project)と呼ばれるプログラムだ。留学で得た当事者意識や問題意識をベースに、SDGsの中からトピックを選び、自ら選んだ社会問題に対して積極的に関わっていくことを目指すものだ。

「このプログラムでは、社会問題に対して自ら問いを立て、フィールドワークや企業インタビュー、大学訪問、ボランティア活動などを通じて答えを探す努力を行い、成果を発表するという流れで行われます。つまり、自らアクションを起こす行動力が全員に求められているわけで、それが生徒を大きく成長させる原動力になっていると考えています」(増渕先生)

そこで、この高い教育効果を持つGLPを、留学コース以外の生徒にも提供したいとの思いから、今年度から高校の「総合的な探究の時間」の内容を一部見直し、GLPで取り組んできたような仕組みを取り入れることにした。

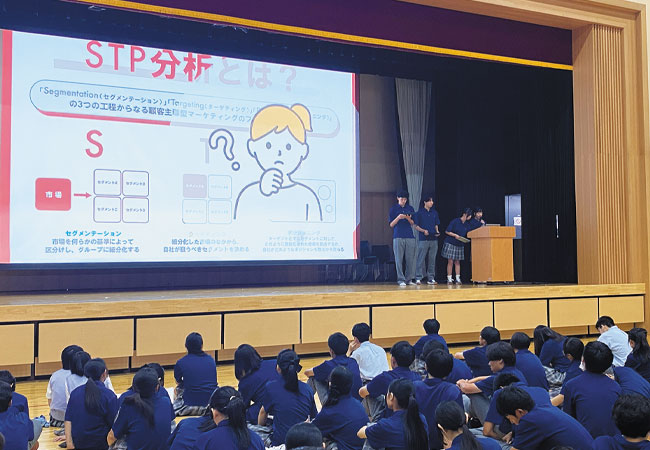

高校2年生総合的な探究の時間で大学の様々な学部の講義を受講し、グループで研究し発表する。

写真は経営学の講義についての生徒の発表の様子

総合的な探究の時間は高1・2で設定されているが、その狙いはいたってシンプルだ。本当に自分のやりたいことを見つけて、国内外の幅広い進学先の中から最適な進路を選べるようにすること、もう1つは社会に目を向け、高校生なりに社会に対して何らかのアクションを起こすことの2つだ。

留学コースのGLPは高2の2学期にスタートするため、他コースの探究学習に関しても高2の2・3学期の内容を組み換え、それに合わせて1学期の内容を拡充させる方向で見直した。すなわち、1学期は社会で活躍するいろいろな人たちの話を聞き、自ら問いを立てる練習をする期間として設定し、2~3学期でその問いに対して研究計画を立案し、実践し成果を発表するという流れにした。

1学期の活動は3段階のプロセスに分かれている。最初は系列校である淑徳大学の研究者の出張講義を聴く段階だ。

「地方創生や教育、福祉、表現、経営といった分野テーマを設定し、高校生向けの講義をお願いしていますが、目的は知識の伝授ではなく、思考プロセスのトレーニングと位置付けています。そのため、講義を聴いて疑問に思ったり不思議に感じたことを調べ直し、問いをブラッシュアップするプロセスと捉えています」(増渕先生)

第2段階は、グローバルな金融業界で活躍し、日本のグローバルビジネスをサポートしているビジネスパーソンと、北海道・十勝で酪農や農業を通じて町おこしに関わっているNPO法人の創設者に話を聞く機会を用意した。

「一見両極端にも見える世界での活躍するお2人の話を聞くことで、豊かさとは何かといった大きなテーマに考えを巡らせてもらう機会にしたいと考えました」(増渕先生)

第3段階は一転して、身近な先輩たちから話を聞く時間になる。同校には淑徳アドバンスという校内予備校があり、その出身者の学生・大学院生に現在自分が学んでいる内容について、講義をしてもらい、ロールモデルを通して視野を広げる期間にしている。

いずれの段階でも、話を聞き終わった後でグループに分かれて内容をまとめ、問いの立て方について話し合い、他グループと交流しながら試行錯誤する時間を設定している。このグループはクラス単位ではなく、興味あるテーマに併せたクラスミックスのグループになっている点にも特色がある。

高校2年生総合的な探究の時間の時間のカリキュラムで、生徒が淑徳大学のキャンパスで大学生と一緒に表現学の講義を受けている

ちなみにこの探究活動は高2文系が対象だ。理系はこの時間に通常の教科学習を行い、3年次に改めて理数探究の授業を行うことになっている。

2学期からはコースを越えた交流が始まる。スーパー特進コースと特選選抜コースの高2の文系クラスが高3の留学コースの高3と交流できるようにした。

「行動計画(アクションプラン)を作る際、GLPを経験した高校3年生の留学コースの生徒が、高2の文系クラスにそれぞれ7名程度入り、グループに1名留学コースの先輩がアドバイザーとなります。

留学コースの、社会に対して自らアクションを起こす、最初の一歩を踏み出す勇気を多くの生徒に広げたいと考えています」(増渕先生)

高2の文系クラスは、探究学習の指導経験の深い教員が、担任と共にGLPがめざす方向性に則して指導する。今年度はSSの中から「住み続けられる町づくり」「ジェンダー平等実現」の2つのトピックに絞り、探究活動を進める。大学の卒論のように、先行研究を調べて問いや仮説を立て、具体的な行動計画に則って行動して検証することを求めていくという。

「GLP同様、企業や大学など外部とコンタクトをとり、実際にアクションを起こしてもらうことが重要なポイントで、グループごとに活動し、中間発表、最終発表へとつなげていく予定です」(増渕先生)

なお、高1の探究学習に関しては、探究の方法論を学ぶことが主眼で、たとえば議論の仕方やディベートの方法、身近なトピックでアイデアを出してみるといったことを中心に、実践的に学んでいくカリキュラムになっている。

多彩な体験プログラムの1つ、食を通していのちを学ぶ北海道十勝スタディツアー。生徒が実際に酪農体験ができる

自ら問いを立て、社会に対してアクションを起こす新しい探究学習を支えるため、高1・2対象に様々な体験プログラムが用意されている。広く社会に目を向けることで、問いの幅や深さをより豊かにしてもらう狙いからだ。

たとえば、「食」を通して「いのち」について考える夏休みの「北海道・十勝スタディツアー」、お祭りを通して地域創生について考える冬の「秩父探究トリップ」などのほか、調布市の町づくりについてフィールドワークを行う「淑徳インタレスト・デイズ(地理)」や、生徒発案の「Tokyo SDGsスタディツアー」など内容も多岐にわたる。

「GLPの成果をすべての生徒に還元することで、どの生徒も自信を持って自分の進路を選択できるようになってほしいと願っています」(増渕先生)

淑徳中学校・高等学校 お問い合わせ先

TEL.03-3969-7411

> 学校ホームページはこちら※本記事は『日経ビジネス 教育特集号 AUTUMN.2025〈東京ストーリー〉(日経BP社)』に掲載されたものです。